Semalam, saat sedang chill di area kantor, teman dari divisi lain asik bergerombol di depan sebuah komputer. Saya coba mengintip dan yang terlihat adalah latar belakang berwarna hijau dengan beberapa warna merah dan putih berlarian. Ya, teman-teman saya sedang nonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia sepak bola antara Indonesia melawan Vietnam.

Saya bergabung dengan mereka dan melihat pertandingan sudah berlangsung sekitar 15 menitan. Vietnam menguasai pertandingan dengan mengurung Indonesia di separuh lapangan. Memainkan pola umpan yang santai tapi pasti. Sementara Indonesia, sesekali membuang bola ke depan, dengan harapan striker naturalisasi berumur 38 tahun mereka bisa membuat keajaiban.

Tak lama berdiri di sana, saya memutuskan keluar. Saya kelaparan dan lantas mengajak teman saya keluar untuk mencari ayam geprek, makanan “paling Indonesia” sekarang ini. Makan bersama menjadi salah satu kegiatan sakral saya dan teman di kantor. Setelah makan, kami biasa berbincang tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan, film yang lagi happening, hingga meme-meme seru yang tersebar di internet.

Saat sedang berbincang, salah satu rekan menyeletuk, ”Ga usah buru-buru balik ke kantor lah. Indonesia udah ketinggalan 0-3. Males liatnya kalo kalah mulu.” Satu-satunya yang terlintas di kepala saya adalah, ”Kenapa masih sebel sih lihat Indonesia kalah? Kan sudah cukup sering terjadi?”

Timnas sepak bola Indonesia kalah empat gim beruntun, tiga di antaranya di kandang sendiri. Saya sebenarnya tak pernah benar-benar percaya efek bermain di kandang atau tidak. Karena pada dasarnya, saat Anda sudah menyentuh level profesional, Anda memang dituntut bisa bermain di segala kondisi. Dan jika sudah sampai di profesional, rasanya seorang pemain sudah melewati banyak sekali laga tandang.

Di lini masa media sosial, saya melihat banyaknya kekecewaan terungkap. Mulai kesal kepada pelatih, pilihan pemain, hingga carut-marutnya liga sendiri. Menariknya, melihat hal ini, saya justru seolah melihat cerminan basket. Bagian mana dari tiga hal tersebut yang tidak relevan dengan dunia basket Indonesia?

Sebelum mengulas lebih jauh, rasanya ada satu hal utama yang menurut saya menjadi penyebab utama mengapa penggemar dua olahraga ini (utamanya sepak bola) merasa kecewa saat timnas kalah. Hal tersebut adalah harapan semu dalam bentuk kebohongan yang menyejukkan.

Harapan semu ini entah datangnya dari mana. Harapan semu yang seolah tertanam dalam di benak kepala para penggemar bahwa sepak bola dan basket kita ada titik yang cukup untuk bersaing di level-level tertentu dengan negara-negara lawan kita. Nyatanya, kita jauh, benar-benar jauh tertinggal.

Masih ingat saat akun instagram Perbasi berujar akan menyasar medali emas di Asian Games 2018 lalu? Ya, kira-kira seperti itu lah salah satu contoh harapan semu yang tersebar di khalayak umum. Di sepak bola, gembar-gembor yang sering terucap adalah Indonesia pernah menjadi macan Asia atau semacamnya. Padahal, hal itu terjadi sudah cukup lama, saat pengetahuan tentang olahraga belum sekompleks sekarang.

Pengetahuan adalah salah satu masalah utama yang membatasi Indonesia dari menyentuh potensi terbaiknya. Di kelompok umur, saat bakat alam yang berbicara, Indonesia memang seringnya bersinar. Baik di sepak bola atau basket, prestasi seolah ada saja menghampiri jika kita bicara level kelompok umur. Namun, saat sudah menginjak usia yang lebih senior hingga profesional? Degradasi prestasi tak mampu dihindari.

Bicara pengembangan pemain, saya ingat perkataan mantan Kepala Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, dalam sebuah acara televisi di Inggirs. Ia berujar, membangun seorang pemain muda ibarat membangun sebuah rumah. Ada fondasi, lantai pertama, lantai kedua, hingga atapnya.

Fondasi untuk seorang pemain adalah teknik. Hal ini harus dicapai dalam usia sekitar 7-14 tahun. “Jika Anda tidak punya teknik, skill sepak bola di usia 14 tahun, Anda bisa melupakan mimpi Anda menjadi seorang pemain sepak bola profesional,” ungkapnya.

Lantai pertama rumah ini adalah kemampuan fisik. Kelebihan dan kekurangan pemain harus sudah dianalisis di sini. Apakah pemain ini sudah cukup cepat, atau bisa lebih cepat lagi, dan hal semacamnya. Sementara lantai kedua adalah kemampuan memahami taktik, memahami strategi permainan. Dua hal ini dibentuk dalam jangka usia 14-18 tahun.

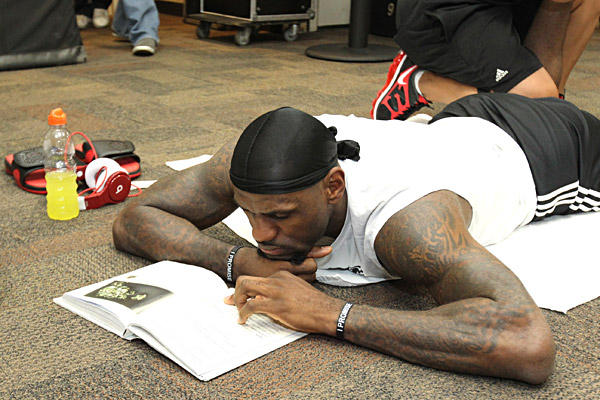

Bagian ini seringnya disebut football atau basketball IQ. Inteligensi dalam hal ini tak melulu tentang belajar tentang olahraga itu saja. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan intiligensi dan salah satunya adalah membaca. Sebuah hal yang sangat tidak Indonesia sekali.

Di sisi lain, saya juga sering sekali melihat pemain basket atau sepak bola yang melepaskan sekolah atau kuliahnya demi fokus pada karir basket dan menurut saya hal ini justru menjadi penghambat mereka untuk berkembang lebih baik. “Tapi kan, LeBron James, Kobe Bryant, Tracy McGrady, Kevin Garnett, gaada yang kuliah? Mereka dari SMA langsung masuk NBA dan tetap jago-jago aja?”

Selama saya hidup, hanya beberapa orang yang benar-benar saya tahu suka membaca. Membaca adalah hal yang tidak mudah dan tentunya bukan hal yang ingin ditampilkan oleh media. Anda yang memiliki pertanyaan di atas, sebaiknya mencari tahu ada berapa juta dollar yang dihabiskan oleh pemain-pemain NBA tersebut untuk ikut kelas-kelas di universitas ternama. Belum lagi investasi dalam bentuk buku pengembangan diri yang berjibun.

Bila Anda lihat di media sosial pemain-pemain tersebut. Dalam beberapa unggahan mereka, pasti tampak ada buku yang sedang berserakan di area rumah mereka. Jangankan level bintang NBA, pemain ABL seperti Jason Brickman dan Samuel Deguara saja terus membaca saat menunggu penerbangan di bandara.

Terakhir, atap dari rumah ini adalah keinginan atau mimpi pemain itu sendiri. Di kisaran usia 19 tahun, seorang pemain harusnya sudah punya gambaran apa yang ingin mereka raih ke depannya dan apa yang harus mereka lakukan. “Anda punya gim di hari Sabtu dan Anda ingin bermain baik. Tapi, Jumat malam, Anda pergi berpesta hingga larut, Anda tentu tahu konsekuensinya,” lanjutnya.

Di bagian ini, urusan bisa dikembalikan kepada para pembuat keputusan. Meski sejujurnya saya benci, tapi saya juga maklum bahwa hanya segelintir pemain yang memiliki mental untuk menjadi yang terbaik di Indonesia. Pasalnya, menjadi atlet memang tak terlihat cukup menjanjikan. Jangankan menjanjikan, bayangan tim profesional akan bubar saja terjadi nyaris tiap musim, baik di basket atau sepak bola.

Dewasa ini, sepak bola bagi saya memang jauh lebih mengecewakan dari basket. Pasalnya, uang yang berputar di cabang ini levelnya sudah tidak main-main. Namun, seperti orang kaya baru, para pemegang kekuasaan hanya “belanja” saja tanpa tahu apakah itu yang mereka butuhkan atau tidak. Sembari menghabiskan beberapa dana untuk sektor pemupukan harapan semu.

Lalu mereka juga tampak tak pernah mendengar masukkan dari luar lingkup mereka, bebal. Buruknya lagi, keputusan yang mereka ambil selalu hal yang benar-benar sebaliknya dari apa yang dipikirkan oleh beberapa bagian warga yang peduli.

Hal ini mulai tampak dalam dunia basket Indonesia. Keputusan yang diambil selalu bertentangan dengan nalar orang-orang yang peduli, bahkan atlet mereka sendiri. Seperti menyasar tampil di Piala Dunia 2023 dengan mengorbankan persaingan liga dan hal-hal yang masuk dalam kolom pemberitaan timnas di mainbasket.com.

Kami tak akan pernah berhenti mendukung basket Indonesia. Bahkan, kami menambahkan tulisan “Basket Indonesia Selamanya,” di gelang edisi terbaru kami. Namun, berbeda dengan pendukung lainnya, kami tak sepenuhnya berharap basket Indonesia segera berprestasi. Prestasi memang penting, tapi bukanlah segalanya bagi kami.

Yang kami harapkan adalah basket Indonesia mau beradaptasi hingga memperbaiki diri. Tak menutup diri hingga jadi tempat ujaran benci yang tak kunjung henti seperti sepak bola. Lihatlah gambaran besarnya, percaya pada proses dan bukannya yakin sudah melakukan yang terbaik karena memang ini belum yang terbaik. Masih jauh dari yang terbaik.

Basket Indonesia Selamanya

Foto:Abraham "Genta" Buwana

0822 3356 3502

0822 3356 3502